生活訓練・就労移行支援

「働きづらさ」を感じている皆さんへ、2つの福祉サービスをご提供しています。

〇生活リズムを整えて、社会に出る準備がしたい方への生活訓練

〇うつ病などで休職中の方のリワーク(復職) や 企業への就労をサポートする就労移行支援

生活訓練「社会にでる準備をしたい」を応援します

こんなお悩みありませんか?

-

心身の健康不安

- よく眠れない

- 気分が落ち込んで外出することが不安

- 生活リズムが乱れているが、どうしたら改善できるか分からない

-

対人関係への不安

- 空気が読めないと言われる

- 人と話すことが苦手

- 前の職場で人間関係で辛い思いをした

-

働くことへの不安

- 自分に向いている仕事が分からない

- 慣れない環境で働くことが不安

- 就職しても長続きしないがら仕事ができるのか

サービス・プログラム概要

-

音楽ワーク

グループでの創作音楽、音で自己表現などを通して自己肯定感を高めます。また、音を介して人とのかかわりを直感的に練習する非言語コミュニケーション訓練です。人と話すのが苦手、今まで社会とのかかわりが少なかった方が徐々に社会になじむきっかけとなるワークです。

-

お菓子作り

隔週で開催しているプログラムで、レクリエーションとして自己肯定感と意欲を高めます。お菓子を作る作業を通じて、手先の器用さを養う訓練になるだけでなく、グループワークとしてチームでの協力を学ぶ機会の場にもなります。

-

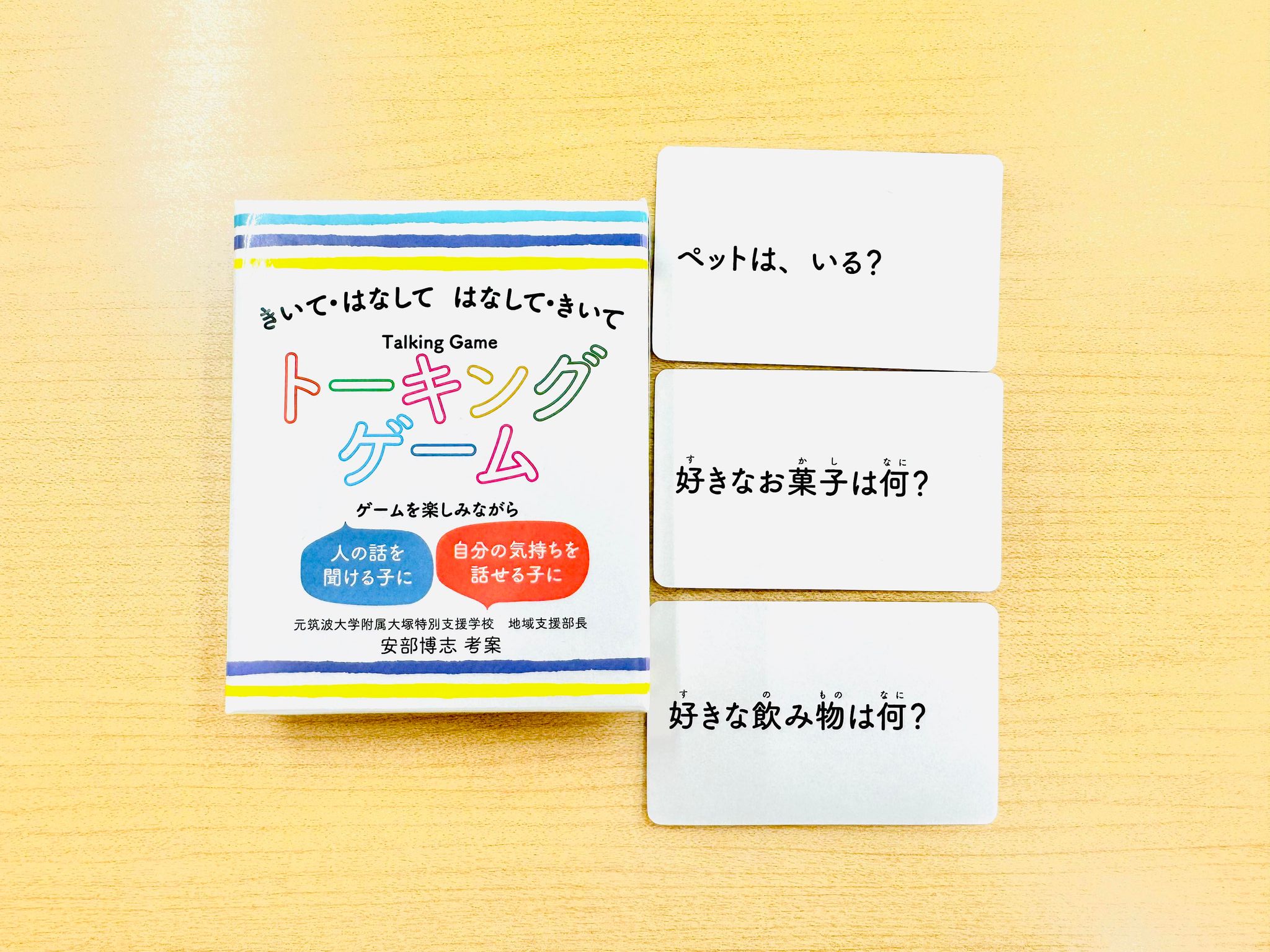

コミュニケーションワーク

社会に出る準備として一番必要なスキルであるコミュニケーション能力を養うプログラムです。

代表的なワークとして、自分の気持ちを短い言葉で伝え、相手の発信した言葉をしっかりと覚えて伝える「端的に伝えるコミュニケーションワーク」があります。 -

体育館の日

生活リズムを整え、社会生活を送るためには”体力”はとても大事な要素です。

運動が苦手な方でも「ボッチャ」をはじめとするユニバーサルスポーツを通して、体を動かし、生活に必要な体力向上を目指すことが出来ます。

就労移行支援「復職したい」・「働くことを目指したい」を応援します

こんなお悩みありませんか?

-

働くことができるか

どうか不安- 気分が落ち込んだり、落ち着かないことがある

- 生活リズムの乱れや体力の低下を感じている

- 通院や服薬を続けながら仕事ができるのか

-

職場に戻ることへの不安

- 休職前の職場には戻りにくい、戻りたくない…

- 職場の上司や同僚とうまくやっていけるか心配

-

再発の不安

- 働いてもまた具合が悪くなってしまったらどうしよう

- 再発しないためには具体的にどうすればよいのか分からない

サービス・プログラム概要

リワーク(復職)支援

-

ヨガ&マインドフルネス

隔週で開催されているプログラムになります。ヨガ講師:赤堀 森諒さん が教えてくださるメディテーションヨガを通して、自分と向き合い、普段は気が付けない様々ことへの気づきを得ることが出来るプログラムになります。瞑想を通して休職するに至った原因に向き合うことはもちろん、気づきによる自分の成長を促すことが出来る人気のプログラムです。

(写真:ヨガ講師 赤堀さん) -

自己分析プログラム

働いていた時の出来事や思考を振り返り、整理・分析することで自己の長所や短所、考え方の特徴などを学びます。また苦手なことはどのように工夫して乗り越えられるかを一緒に考え、本人の同意のもとで会社側にもお伝えし、より働きやすい環境の提案を行います。

-

ワイナリー実習

ワイナリーのブドウ栽培作業を行い、自然を感じながら生活リズムを整えて復職の準備を行うことが出来ます。

リワーク以外のサービスを利用されている方も活用するプログラムになるので、様々な人との関りを通して自分を見つめなおすことが出来ます。 -

認知行動療法

専用のテキストで自分の思考を振り返り、医療経験のある看護師スタッフと面談します。くりかえし練習することで苦しい認知の「くせ」から自分を開放すことができるようになります。(※リクルートe-ラーニング(Knowbe)の動画を活用しながらのプログラムになります。)

就労移行支援

スキルアップやキャリアアップに向けた段階的なサポートと

就労における課題や壁を乗り越え成功に導くためのサービスです。

-

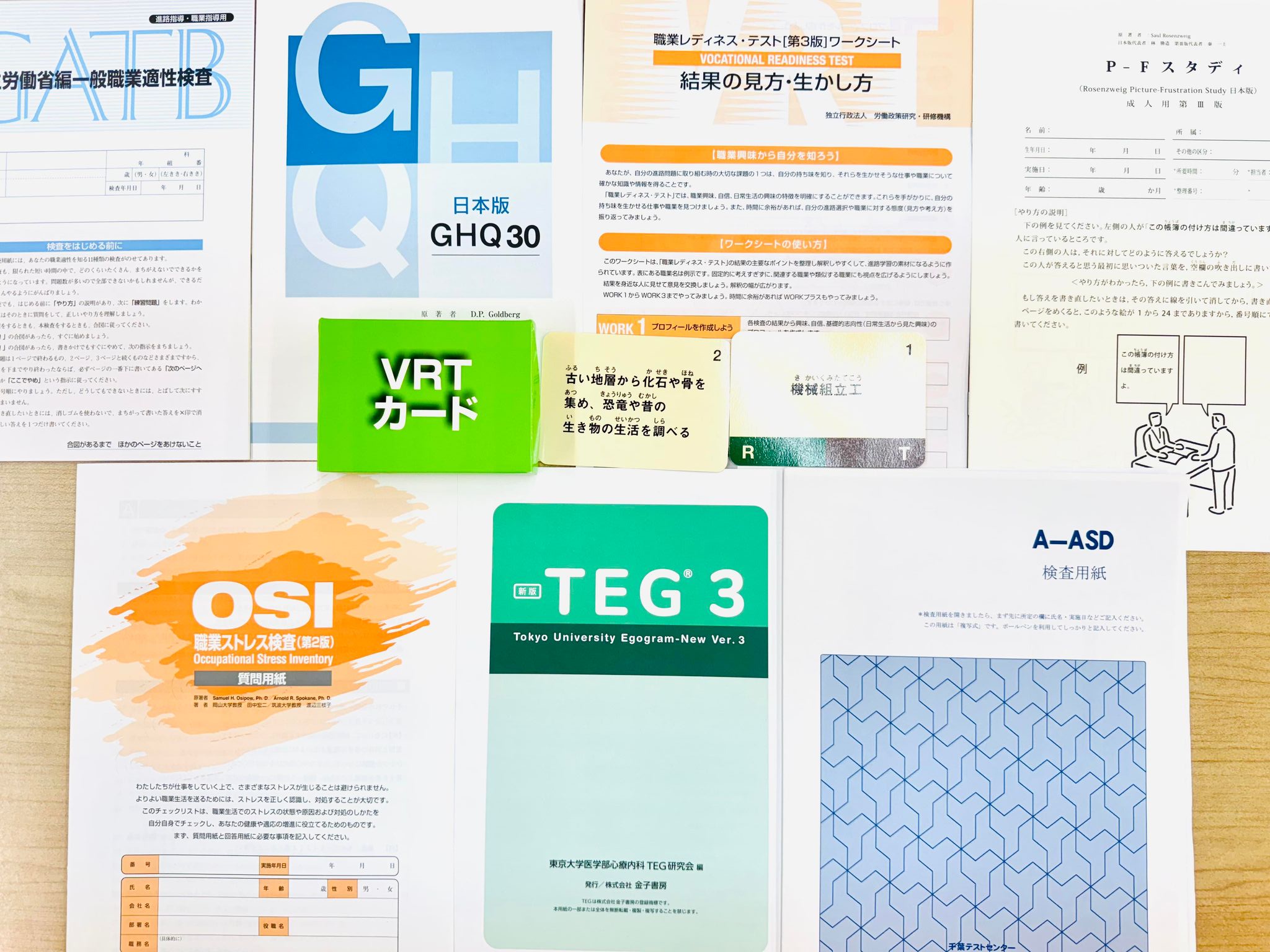

職業評価

「一般職業適性検査」「職業興味検査」といった障害者職業センターと同じ「職業評価」を受けることが出来ます。

自分の能力と「やりたい仕事」のマッチングを見つける評価です。

「自分に向いている仕事が分からない」「就職しても長続きしない」という方におすすめです。 -

企業実習でOJT

ウォームブランケットの代表が所属する「長野県中小企業家同友会」のネットワークで様々な業種の実習を準備しています。

「なれない環境で働くことが不安」という方の経験の場としてとても有効です。実習を通して、そのまま実習企業へ就労される方もいらっしゃいます。 -

グループワークプログラム

「チームビルディング」「動画ワーク」「レクリエーション」など

実際の就労を想定したグループプログラムを通して、会社生活における自分の強み・弱みを客観的に理解することができます。プログラムによっては、支援者によるフィードバックを手厚く行うものもあるので、自分と他人の認識の違いに気が付くよいきかっけになります。 -

保護猫シナジーボランティア

上田市内で活動するNPO法人「一匹でも犬・ねこを救う会」さんにご協力を頂き、保護猫のシェルターのお手伝いをするボランティアを行っています。

シェルターの簡単なお掃除と保護猫の遊び相手をします。保護猫さんに安心と人間に対する信頼を与え、猫たちから癒しを受けるアニマルセラピーにもなります。

メンバーさんからも一番人気のプログラムです!

リワーク支援って何をするの? ~動画で紹介~

実績

-

サービスを利用された方

リワーク実施期間:2018年7月~2024年1月

総利用者:35名(継続中の方含む) -

リワーク(復職)について

職場復帰者:20名(77%)

退職者:6名(23%)

退職された方の内、再就職した人:1名(4%)

職場復帰後に再発、再休職した方:0名 -

利用された方の主たる疾患

うつ病等:20名(71%)、発達障害:5名(18%)、知的障害による適応障害:2名(7%)、高次脳機能障害:1名(4%)

※リワークを利用された方の職場復帰率は約90%です。 -

その他

リワーク平均利用期間:226日(土日含む)

関係企業:18社(東信、北信地域)

ご利用の流れ

-

面談・見学

まずはリズムに来ていただいて、スタッフからお話させていただいたり、見学していただきながら、復職までにリズムでどんなことができるのかを知っていただきます。

-

利用手続き

お住まいの市町村の障害福祉課などの窓口で、リズムの利用について相談・申請をしていただきます。利用の認定を受ける調査や利用開始の関係者会議などがありますが、リズムスタッフや市町村の担当者がフォローしますので心配ありません。正式な利用開始までには約1ヶ月ほどかかりますので、その間はリズムのプログラムを体験的に受けていただくことが可能です。

-

利用計画の作成

相談支援専門員が、今後の目標やどんな支援を受けて復職を目指すのか確認しながら、リズムの利用計画を立案します。

-

利用開始

生活リズムを整え、体力維持を目指しながら、自己分析を行います。自分自身の性格や価値観の確認とともに、休職に至るまでの経緯を振り返り、今後の対策を考えていきます。

-

復職準備

再発しないための防止策を考え、レポートにまとめて整理していきます。この頃には、リズムスタッフが会社の担当者と連携しながら、復帰職場や復帰後の仕事内容の相談なども行っていきます。リハビリ出勤など勤怠のトレーニングも開始します。

-

復職後のフォロー

復職後も必要に応じてジョブコーチなどが相談支援を行います。本人と職場の上司や同僚が、ともに働きやすい環境を目指してサポートいたします。

よくあるご質問

-

利用料金はいくらでしょうか?

公共の福祉サービスなので、多くの場合は無料です。

市町村民税が非課税の方の自己負担金は発生しません。自己負担金が発生する場合でも一般的な収入の世帯では負担上限月額(1カ月の自己負担料金)は9,300円程度です。ただし、前年度の収入によって自己負担額は変わります。詳しくはお問い合わせください。 -

利用に当たり必要な手続きを教えて下さい

福祉サービスの利用となるので住民票のある市町村への申請が必要となります。

他にもサービス等利用計画を作成してもらう相談支援専門員が必要となります。

リズムに見学とご相談いただいた上で「リズムを利用したい」と希望された方には、詳しい利用のための手続きのご説明と必要に応じて市町村への同行、相談員の紹介等サポートいたします。 -

障害者手帳を取得していなくても利用は可能ですか?

障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体の判断により利用可能な場合があります。

障害者手帳を取得していない場合でも、自立支援医療の対象となっているなど医師の診断や定期的な通院をしている場合、自治体の判断により利用可能な場合があります。個々のケースによって異なることがありますので、まずはお問い合わせください。 -

リズムの特徴は何ですか?

作業療法士、看護師、精神保健福祉士、キャリアコンサルタントなど国家資格者がスタッフとして多数在籍しています。

また法人の別事業として「企業向けメンタルサポート」を行っています。

これにより企業・医療機関と強い連携力を持っています。復職(リワーク)支援にも実績があります。

「はたらく」を希望するみなさんの応援ステーション

リズムは上田駅から徒歩8分、海野町商店街にある就労支援のための多機能型支援事業所(就労移行・生活訓練)です。

うつ病などで休職中の方のリワーク(復職)支援と「働きづらさ」のある人の一般企業への就労支援を行います。

事業所概要

- 事業所名

- リズム

- 住所

- 長野県上田市中央2-8-10 アルプスミズノビル2階

- 電話番号

- 0268-71-6034

- お問合せ

- 上記電話番号 または FAX 0268-75-2314

そのほかの事業所

生活すること 働くこと

困ったときは「福祉」を頼ろう

Bellでは、生活や就労のことで困っているご本人やそのご家族の不安や悩みについてご相談をお受けし、必要な福祉サービスを受けられるようにお手伝いをしています。

ひとりひとりに合った

働き方をみつけます

ナギノテは、一般企業への就職が難しい障害や病気のある方に、雇用契約を結んだ上で、支援を受けながら働いていただく「就労継続支援A型・B型」の福祉事業所です。

法人向け

ココロの健康トータルサポートサービス

トータルサポートサービスでは、社員の皆さんが安心して働ける職場の実現をお手伝いしています。働くことに不安がある職場や社員に対し、メンタルヘルスのプロフェッショナルが改善に向けたサポートを行います。